范雨素和陈年喜们的皮村往事

袁凌:我写他们,也是写我自己

|

|

本报记者 宋浩

实习生 秦骐 杨博悦

2023年夏天,北京皮村打工博物馆拆除那天,袁凌是最后离开的目击者。

站在一片废墟前,皮村文学小组成员小海给他拍了一张照片,表情有点“一半脸儿哭,一半脸儿笑”。那时候,袁凌在皮村已经住了半年,非虚构文学《我的皮村兄妹》写了一半。

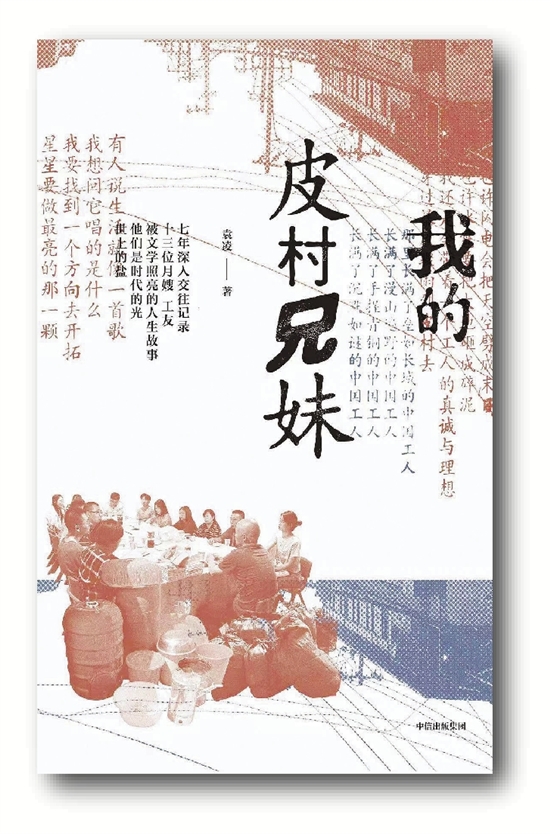

2024年刚好是皮村文学小组成立十周年,除了出圈的范雨素(《我叫范雨素》《久别重逢》作者)、陈年喜(《炸裂志》《微尘》作者),大众对他们的名字是陌生的。前不久,《我的皮村兄妹》正式由中信·大方出版,书中一篇篇人物特写,共同构成了皮村文学小组成员的一张大合照。

袁凌与他们交往7年,点点滴滴的交往和观察,构成了这些热爱文学的劳动者的故事。这些故事,共同拼凑起中国城市化进程中外来务工者群体的群像。近日,袁凌接受了潮新闻·钱江晚报专访。

到皮村去

皮村是北京郊区一个村落,大量外来务工人员聚居于此。袁凌很早就知道这里,但直到2017年春,才第一次踏足:“这里面积不足3平方公里,是17000余名打工者的栖身之地。往外绵延几公里,全是大厂房。”

这次造访,是袁凌与皮村交往的起点,也可以看作这本书的缘起。

袁凌初次来皮村后不久,公众号文章《我是范雨素》在网上走红,范雨素的火,也让皮村文学小组走入大众视野——每周六晚上七点,会有一群人聚在一起讨论文学、艺术和生活,参与者有高校学者,更多的是普通劳动者。

与文学小组渐渐熟了,袁凌常被邀请去上文学课,认识了大嗓门的月嫂史鱼琴、多才多艺的育儿嫂林巧珍,与编辑万华山约去爬山,也常去小海的二手服装店逛。长期交往下来,与不少人成了朋友。

2022年,有人邀请他写写皮村,袁凌答应下来。文学小组另一位指导教师张慧瑜是北京大学副教授,是关心社会议题的学者戴锦华的学生,他也觉得,文学小组刚好快到十周年,写写也好。袁凌一边重新采访那些老朋友,一边动笔写。

大家分散在不同地方,袁凌追着大家跑。从市中心到皮村、从怀柔的山里到工友的四川老家。

2023年元旦前后,他干脆在皮村租了一个小房子,七八平米,月租600元,住了半年。他说,非虚构写作,仅仅调查一下、采访一下是不够的,需要真正进入他们的生活,把自己同化为他们。

知道这些体力劳动者很辛苦,但住到皮村后,袁凌才知道有多辛苦。

袁凌想,也许这些东西构成了生活的本质:“一个人的生活是艰苦的,跟文学看似没关系,但不影响他们喜欢文学、甚至是有文学天赋的。这是我这本书要传达的,一个个真实的人一定超过你的预料,无论他的艰辛、天赋还是喜好。”

13个被文学照亮的人生

像月嫂范雨素、矿工陈年喜一样,文学小组每个人都是普通劳动者,做着月嫂、保洁、店员、保安、泥瓦匠、布展工人等工作。他们有着千千万万外来务工人员一样的面孔。

同时,他们又是喜欢文学的一群人,并因此走到一起。“尽管他们的外表、谈吐好像跟文学没有关系,但你想不到会有怎么样的文学梦想和天赋,打破你固有的成见。”袁凌交往了这群朋友,收获很大。

通过文学课,袁凌参加工友之家的演剧、看电影、元旦晚会等活动,与他们渐渐熟悉,渐渐了解他们在底层辗转挣扎的过去、卑微辛苦的日常以及缝隙中生长的梦想。

袁凌还介绍了朋友杨沁去皮村,后来她到世纪文景当图书编辑,为文学小组的成员策划了《劳动者的星辰》一书,收录了范雨素、王成秀、万华山等众多成员的文章。袁凌的书中,讲述的是他们写作背后的生活。面对袁凌,他们讲述了更多隐秘的经历、家族史。

从2022年起,袁凌开始了长达一年多的采访。他采访了皮村文学小组40多位成员,最终选择13位工友,讲述他们被文学照亮人生的故事。

除了展现他们的真实生活、内心世界,展现他们与乡土、城市之间的复杂关系,袁凌还试图写出外来务工人员群体更普遍的面貌和社会问题。

去四川看望生病的史鱼琴,袁凌在乡下住了两天,走在寂静的油菜花和稻田边,袁凌看到“远近点缀一些村民的房子,都起得有模有样,但似乎没有人住”,对农村衰弊隐隐惋惜。

有些文学小组成员因为各种原因没有写进去。比如苑伟,“很资深,十年如一日参加文学小组”,但考虑到书中人物性别平衡的问题没有放进去。他现在在一个小区做物业,修门窗。

还有一位女工友,赵新亚。袁凌联系了她采访,但她因为生病,一直不方便,后来就离开北京回老家了。袁凌只好先写别的人物,转过头再联系她,已打不通手机,其他工友也一样,任何渠道都联系不上她。大家怀疑赵新亚也许不在了。在书的最后,袁凌列上了她的名字和简介,末了说“已失联”,只能感叹世事无常,一声叹息。

在博物馆拆除之前,袁凌拍过展览的暂住证、外来人员生育证。在城市化的过程中,博物馆消失了,皮村也会变成另一番模样,但作为记忆,皮村会因为这些照片、文献和故事不被遗忘。

写他们,也是写自己

袁凌曾长期供职新京报等媒体,发表过大量调查报道和特稿,笔尖对准矿工、尘肺病人、留守儿童等群体,获得社会广泛关注,如今以“非虚构文学”作家的身份为人知晓。

他写过《青苔不会消失》《寂静的孩子》《我的九十九次死亡》等非虚构作品,也写过《记忆之城》等小说。无论写普通小人物还是写自己,袁凌都在写人与土地、乡土的关系。

“我感兴趣的都是一些边缘的、遇到困难的、局外的人。”袁凌本身是底层走出来的,20多年前考入大学,袁凌从秦岭南麓的平利县坐汽车,车顶上绑一个大黑木箱,坐一整夜到西安。

从记者到作家,他觉得那些被忽视的人,那些在困境中还努力生活的人,是自己应该去记录的。“我写他们,其实也是写我自己。”自己与其说是专职作家,更像是这些人自我表达的转述者。袁凌笔下的他们,其实也是我们,是大时代下每个劳动者的缩影。

袁凌坦言,自己也是为生计发愁的人。尽管他是作家、以文学为生的手艺人,但收入微薄。他感觉今年大家看书更少了,《我的皮村兄妹》在豆瓣热门榜上待了一个月了,但销量远不如前。以前他的书能上榜一个月,销量可能多四五倍。

写到今天,袁凌渐渐褪去了锐利的一面。以前有过的执念——比如要成为大作家、要回归乡土、在哪里有一个终身的皈依——如今越来越飘渺。以前还想写出爆款,如今只是做减法,守住初心,去掉多余的东西,做点喜欢做的。

“你愿意做这个就继续做,就像皮村这些人——我想要文学就是最大的理由。”他提到史鱼琴癌症扩散的那一刻,她还是愿意坚持参加文学小组的课。“‘朝闻道,夕死可矣。’不管那么多了,还是去听课吧。就当这是最后一次。”

书写完,史鱼琴看了,她说袁凌前后用了七年,花了很多心思,写自己时看遍了自己所有日记和微博,他没有把自己写得很惨,而是写出一个有血有肉有追求的自己。她感谢袁凌。

左手非虚构、右手小说,对袁凌来说,两者的目标是一致的。非虚构具有现实性的力量,是对真实的传达,而小说经过一系列化学反应,也许更深远。“我希望在小说创作中,仍然有非虚构精神。”

提到服膺的作家,袁凌首推陀思妥耶夫斯基。他不说教、不自我标榜、诚实而真诚,真正关心人、关心生命,关心那些被侮辱和被损害的。